संपादकीय@एडवोकेट हरेश पंवार

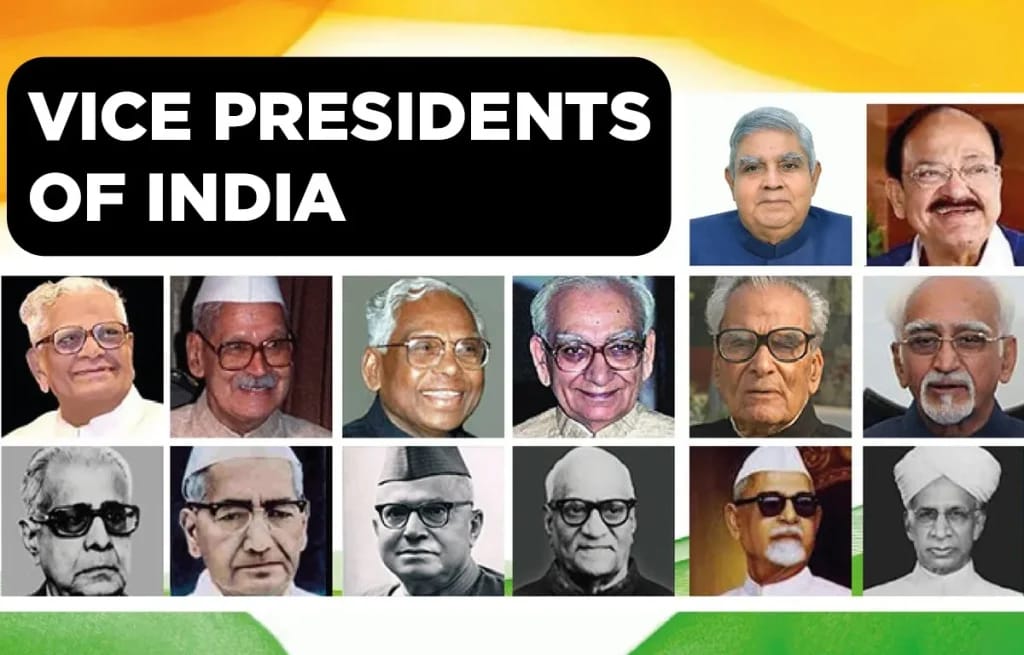

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लोकतांत्रिक ढांचा है। यहाँ प्रत्येक संवैधानिक पद की चुनावी प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इसी क्रम में, उपराष्ट्रपति पद की विशेष अहमियत है, क्योंकि यह पद न केवल राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा असमर्थता की स्थिति में उनकी जिम्मेदारियों को भी निभाने की संवैधानिक भूमिका रखता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद मध्यवर्ती निर्वाचन की चर्चा फिर से तेज हो गई है, जो हमें इस विषय पर संवैधानिक दृष्टि से गंभीर विमर्श करने का अवसर प्रदान करती है। यहां मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है।

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लोकतांत्रिक ढांचा है। यहाँ प्रत्येक संवैधानिक पद की चुनावी प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इसी क्रम में, उपराष्ट्रपति पद की विशेष अहमियत है, क्योंकि यह पद न केवल राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा असमर्थता की स्थिति में उनकी जिम्मेदारियों को भी निभाने की संवैधानिक भूमिका रखता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद मध्यवर्ती निर्वाचन की चर्चा फिर से तेज हो गई है, जो हमें इस विषय पर संवैधानिक दृष्टि से गंभीर विमर्श करने का अवसर प्रदान करती है। यहां मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है।

संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद

1. अनुच्छेद 63 – भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।

2. अनुच्छेद 66 – उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

3. अनुच्छेद 67 – उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, परंतु वह इस्तीफा दे सकता है अथवा पद से हटाया भी जा सकता है।

4. अनुच्छेद 68 – यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर मध्यवर्ती निर्वाचन (Bye-Election) कराना अनिवार्य है। इस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल शेष अवधि तक सीमित होगा।

5. अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल सांसदों द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभाओं के विधायक इस निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते।

निर्वाचन की प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार

उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन भारत का चुनाव आयोग करता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत व राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।मतदान एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote – STV) द्वारा गुप्त मतदान से होता है।

यहाँ संविधान ने संसद के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है कि वे अपनी दूरदृष्टि, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव करें।

राष्ट्रीय नीति और सामाजिक दृष्टि

भारत में उपराष्ट्रपति केवल संवैधानिक पद ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय नीति और लोकतांत्रिक संतुलन का महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका कार्य सदन की गरिमा बनाए रखना, पक्ष-विपक्ष के बीच संवाद को सुचारु करना और कानून निर्माण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होता है।

मध्यवर्ती चुनाव की स्थिति में, यह और भी संवेदनशील हो जाता है कि चुनाव केवल औपचारिकता न होकर, लोकतंत्र की आत्मा और नीति निर्धारण की कसौटी बने। प्रश्न यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल केवल अपने गणितीय समीकरण के आधार पर इस पद पर व्यक्ति चुनेंगे, या फिर वे ऐसे व्यक्तित्व को चुनेंगे जो राष्ट्रीय नीति, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त व्याख्या कर सके?

राजनीतिक रणनीति और चुनावी परिप्रेक्ष्य

भारतीय राजनीति में यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव दलगत राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच शक्ति संतुलन, गठबंधन की मजबूती और भविष्य की चुनावी रणनीति, सबका प्रतिबिंब इस चुनाव में देखा जाता है।

मध्यवर्ती चुनाव का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह संदेश देता है कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र के सर्वोच्च पदों को भी दलगत स्वार्थ के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा के अनुसार भर रहा है या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के पद और चुनाव की रूपरेखा तय करते हैं। परंतु इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रक्रिया को मात्र संवैधानिक औपचारिकता मानकर चलते रहेंगे, या इसे एक अवसर मानेंगे – लोकतंत्र की आत्मा को पुनः जीवित करने का?

आज जब राजनीति का चरित्र दिन-प्रतिदिन संकीर्ण और दलगत होता जा रहा है, तब उपराष्ट्रपति का मध्यवर्ती चुनाव हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो केवल एक दल का प्रवक्ता न होकर राष्ट्र की नीति का प्रहरी बने। यही हमारे संविधान की सच्ची व्याख्या और लोकतंत्र की वास्तविक गरिमा होगी।